当年,桂林靖江王宗室枝繁叶茂、族人众多。历经了600年的风雨后,他们留下的许多生活遗迹依然保存完整,不仅向世人展现了当年的王室生活,也为后人研究明代藩王史和广西地方史提供了难得的实物史料。

历代靖江传承王谱系图(记者梁亮 摄)

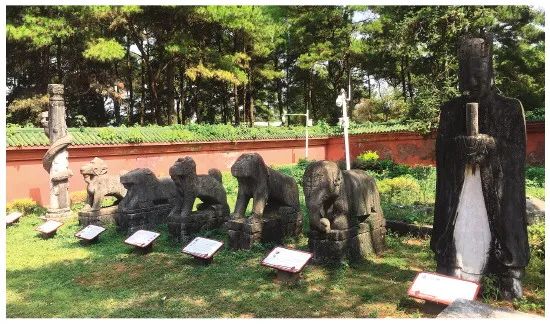

如今,每个王陵前都有排列整齐的石作仪仗,向世人展示着昔日王者的威严。各王陵基本上都有11对石作仪仗,相向对称排列于墓前神道两侧、建筑之间。这些石作分别有望柱、石翁仲和各种石瑞兽,造型不一,神态各异。

翁仲。(记者梁亮 摄)

靖江王陵的神道石雕尤令记者印象深刻。

据桂林靖江王陵管理处相关工作人员介绍,陵墓神道石雕源于我国古代的卤薄仪仗制度。卤薄仪仗是历代统治者为了维护其统治地位和统治尊严而建立的一种礼仪制度,是我国封建礼制中严格等级观念的产物。在当时事死如事生的营丧观念下,帝王生前的仪仗也应当在死后继续享用。于是,帝王陵墓前便有了这些整齐列阵的石刻。

这些石刻在古代被称为“石像生”,即“象征生命”的意思,无论是祥禽、瑞兽或人物,均象征着墓主人生前的威仪,意在驱逐鬼怪邪祟,给墓主的灵魂以庇护和帮助并带来吉祥。

目前,我国发现的明代帝王陵寝大多都保存有这样的石雕像。

经考证过的权威数据显示,江苏盱眙明祖陵前有42个,安徽凤阳明皇陵前有68个,南京明孝陵前有34个,北京十三陵前有36个,湖北钟祥明显陵前有26个,河南新乡潞简王陵前有32个,所有这些明代帝王陵寝的神道石雕总数共计238件。然而,在桂林靖江王陵中成组排列于陵墓前神道上的石雕像,总数已达到334件之多,超过了其他各地明代帝王陵寝神道石雕数量的总和。尧山脚下的靖江王陵俨然一个露天的石雕博物馆,堪称壮观的石刻仪仗队,尽显靖江王当年的赫赫威仪。

石像生。(记者杨湘沙 摄)

据介绍,靖江王陵的石雕像不仅在数量上属全国藩王陵中少见,并且由于靖江王府的存废时代基本与明朝伊始同终,王陵石刻雕刻艺术风格既有继承又有发展。

石像生。(记者陈静 摄)

靖江王陵博物馆的专家介绍,王陵早期的石刻古拙质朴,线条粗犷,形态憨厚;中期石刻逐渐开始变化,装饰日渐增多;到了晚期,则精雕细琢,线条细腻,追求华美。这种变化又以望柱的造型变化最为典型:早期是素面八棱柱,顶端装饰宝珠;中期时柱身仍是素面,但柱顶改为望天蹲兽;晚期时柱身上已经装饰盘龙,龙鳞、龙爪、龙珠都清晰可见,栩栩如生。

康僖王陵内华丽的石柱。(记者梁亮 摄)

靖江王在桂林延续了280年。随着陵寝的不断增建,这些神道石雕呈现出完整的时间延续性,脉络清晰,变化规律明显,让中国历史艺术库中有了一套比较完整的明藩王陵石刻资料,称之为一部明朝陵墓神道石雕艺术的通史也毫不为过。

王陵石像生分类

守门蹲狮:雌雄分立,雄狮脚踩绣球,象征权力与威严,雌狮怀抱幼子,象征国泰民安。

望柱:也称华表,早期立于交通要道作为识别道路的标志,后演变为权力的象征。立于皇宫、王府及陵寝内外,作为帝王建筑的特殊标志。

狻猊:传说中龙的第八子。在这里象征陵主香火不断,后继有人,子嗣昌盛。

石羊:羊虽然没有龙的神灵,虎的威猛,马的驰勇,牛的憨厚,但羊善良,温和柔顺。中华民族历来把羊作为和平与吉祥的象征。

狴犴:传说中龙的第四子。形似虎,态凶猛,能食虎豹,好打不平,常见于公堂与牢狱门口。立于陵园之内,象征公正廉明及陵园的神圣不可侵犯。

麒麟:传说中“四灵”之一。王陵中立此雕像以“麒麟现明君出”而显示自己的贤德与圣明。

武士控马:是王爷生活的写照。武士紧拉缰绳,似乎在随时恭候王爷出行,让人在陵园威严中感受到生活的气息。

石象:象是人们熟悉的南方巨兽,常用于镇墓。在陵园中,它被看作和平安宁的象征。

翁仲:通常立于陵前的人像(石像、铁像、铜像)都被称作“翁仲”。靖江王陵的翁仲是王府官属形象,代表文官,又称秉笏翁仲。

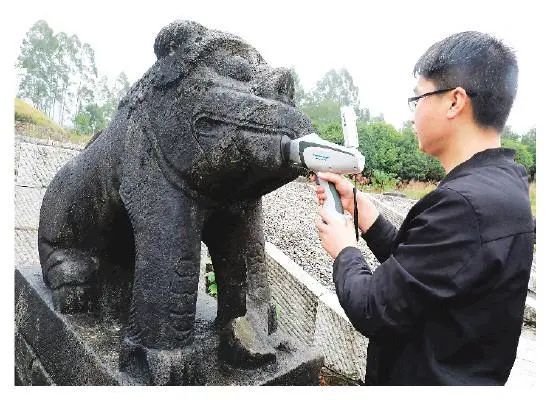

靖江王陵石刻将获更高级修复保护

就在不久前的11月1日,靖江王陵石刻保护前期勘察项目启动。这意味着,靖江王陵墓群迎来修复保护智能升级,文物将获得更高等级的安全保护。

由于靖江王陵大部分石质文物都在露天原址保存,普遍存在表面污染、生物侵蚀、表面风化及机械性损伤。靖江王陵石质文物保护,成为了靖江王陵大遗址保护最重要、最紧迫的课题项目之一。

在国家文物局、广西文物局的重视与支持下,靖江王陵石刻保护前期勘察项目作为国家大遗址保护项目在2020年立项,于2021年获得国家安排文物保护专项资金450万元,成为全国得到中央财政资金最多的文物保护勘察项目之一。

在此次为期一年半的前期勘察工作中,专业技术人员将为334个石像生进行全面“体检”,全面评估病害类型以及岩石材料的裂化程度,从而为下一步靖江王陵石刻保护提供科学依据,以便“对症下药”。

在第四代怀顺王陵,一座石马经过技术清理,原来发黑的苔藓已经不见了,但石纹和风化等原有的历史痕迹并没有被破坏。技术团队告诉记者,桂林的气候雨水很多,高湿度的环境让苔藓恣意生长,不仅仅会让石质文物发黑,还会影响表层。技术人员通过修复,不仅可以修补裂痕,还可以加强表面的稳定性和抗水溶蚀能力,延长文物的寿命。

“桂林的石刻文物从石像生到摩崖石刻种类繁多,此次对靖江王陵石刻保护前期勘察特别有意义,也将进一步推动桂林石刻保护工作。”参与本次勘察的中国文化遗产研究院研究员沈阳表示。

技术人员对石狮进行X荧光检测,进行成分分析。(记者陈静 摄)

来源丨桂林日报(记者杨湘沙 陈静)