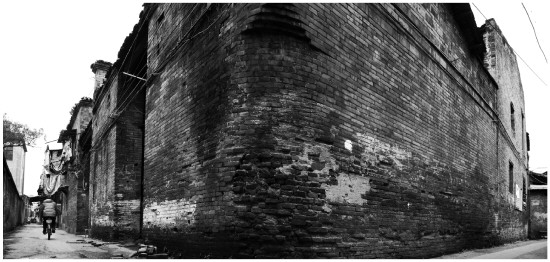

图①:2012年3月,正阳路东巷1号拐角

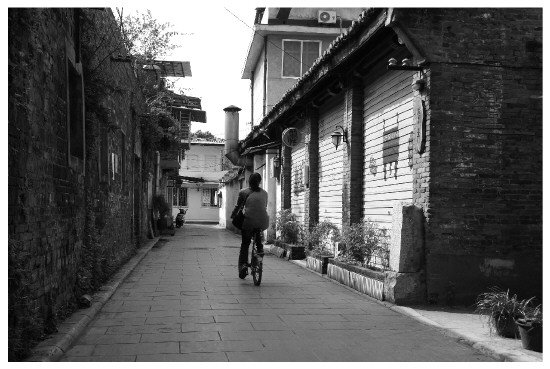

图②:2013年3月, 兰井巷

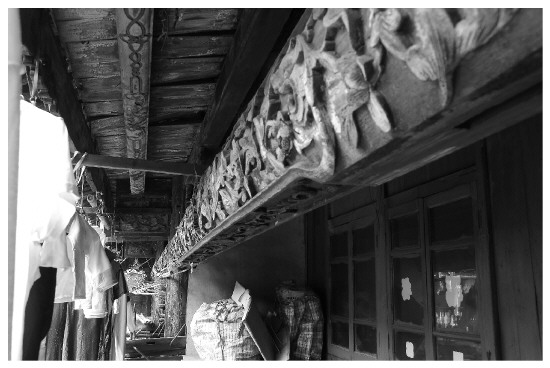

图③:2013年3月,东巷9号院

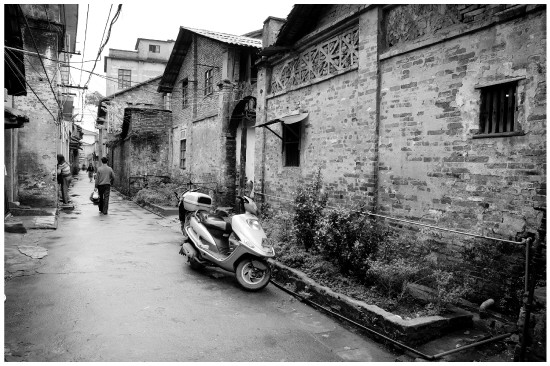

图④:2006年4月,正阳东巷(本版图片 邓云波摄)

1958年秋天,七岁的我就读于漓江西岸边盐街隔壁的福棠街民办小学——江南小学。当时小学生们要各自带个“小屁股”——一张小矮脚凳去上学,老师在街道办的棕麻厂车间里,挂一张小黑板上课。那年,我的位于盐街的老家改造成了漓江船民子弟小学,全家人便搬至隔壁街的福棠里37号居住,与江南小学仅有一墙之隔。

从盐街往西出去,经福棠街过江南巷,再从江南巷转出来便是东巷。

因从高小起就在街道上打工谋生活,初一我便辍学拉板车,打工奔走往来于东西巷之间十个寒暑。长年赤足或穿草鞋走着这两条小巷子光亮的青石板,渐生出一种缱绻的情愫来。

记得小时候最有趣的事,是每天拉货收了工,晚饭后就缠着家父讲东西巷的“古”。父亲叼起一支“转运”牌香烟,抿一口凉茶,慢悠悠地说,周家的一个老太公周寿山,在孙中山大总统北伐时,曾出任大元帅府财政部长,后因筹饷心力交瘁死在任上。他年少时,为谋生计在王城门口摆摊算命。每天清早,到大榕树下挂上一块写着“铁嘴”的招牌。带上一个白瓷笔筒和笔墨,铺开纸,笔筒里便跳出个拳头大的墨猴来。看着他给人算了卦写了字,墨猴便把那余墨舔干净。因善察言观色,卦便算得出奇地好,而墨猴舔墨也成了一道风景。久之,人誉为“神算子”。远近的客商官绅仕女及市井之人趋之若鹜,争相请他打卦占卜。

一天,东巷岑公馆云贵总督岑煜英的三公子岑春煊,也慕名前来占卜,求个前程。老太公见他相貌堂堂,奇人异相,便占下一卦,说其貌贵不可言,将来必可出将入相、光宗耀祖。一番话说得年轻的公子哥儿心花怒放,即时让人撤了那算命的摊子,重金聘请他为岑公馆的西席(先生)。

那时是1884年中法战事爆发不久,国家正值多事之秋。周先生劝公子弃武从文,登科入仕,好为国家效力。三公子整日价斗鸡走马,尚是无功名的童生。先生于是让他出二三百两银子捐了个监生,取得考举人的资格。又在公馆里练习放养鸽子,飞鸽传书。到了秋闱之时,乡试在贡院(今王城)开考,得先生臂助,公子便一举考得举人。次年春闱大比,又进京赶考。落第后捐了广东的候补道台,复外放甘肃省藩台。到1900年八国联军打进北京时,便趁机赶去热河救慈禧和光绪皇帝的驾,当即被封为干殿下,护驾至陕西。来年,太后和皇帝从西安起驾回京,不久,岑春煊竟高升为两广总督。那都是后话,说来话长了。

依着王城城墙延伸的东西巷,长约一里,东巷约占了三分之二。整条街巷鲜见有名人雅士,但有个名震岭南的大画家——我的大外公沈樾。少年时我只晓得他老人家曾当过广西省图书馆馆长,又是省文史馆员,画的工笔仕女山水虫鱼在本地有蛮大的名头。

每年大年初三、初四,父亲便带我去给沈樾大外公拜年。每当我来到时,老人便用红纸包了一长筒的毫子——将十枚五分的硬币卷成一个纸筒,做成“封包”打赏我。嘿,那别提有多高兴了。当时才两分钱一根的冰棒,四分钱一碗的小菜米粉。东巷街口王城正阳门洞里卖的蛐蛐儿,也只要一分或两分钱便可买一只漂亮的。

那时每天有穿山的农民捉了蟋蟀来城门洞里卖,一般早上十点光景便成了圩。或有人将篾片和高粱秆子做成蛐蛐笼来兜售。一个正阳城门洞里,卖蛐蛐、斗蛐蛐的人挤人,“啯啯啯”,蛐蛐儿叫翻了天。

后来,他老人家临终咽气时我去看他,记得那时已是“文革”后期了。他拉着我的手说,娃儿,将来你大了做人一定要虚心,千祈要记住了。

如果算上江南巷,那便还有个名人,就是前清的秀才、曾当过桂林市副市长的魏继昌老先生。魏老住在江南巷一个宽敞的大院子里,院内草木葱茏,红墙碧瓦,有铁门。每天早上,他出门上班,便用一根指头粗的铁拐棍,把青石板戳得“笃笃笃”地响。他的坐驾,一辆黑色的伏尔加轿车停在东巷口正阳门边的路上,车头有只电镀的小鹿。因汽车开不进巷子,魏老只得走路出来。那时,我是从街道墙上张贴的布告上,见落有“副市长魏继昌”的大名,方知晓他是这城里的大官。

如今重建的东西巷,高楼广厦,早已将江南巷、福棠街连接包容为一体了,故魏大人当然可以代表这老巷子的传统文化和荣光。逝去的岁月如漓江的流水,带走了城市尘埃和烟云。但有些光阴却烙在我们这一辈人脑海中,总也抹不去。

记忆最深的是,我读小学及在街上做工那些年,大清早,福棠里、东西巷,各个人家为装满自家的水缸,都要出门去挑水。那时一个巷子口才装有一个自来水龙头,平时还要用木箱套起来上一把小锁。早上有专人开锁,收水牌——一个小木片,凡买水一担,交一分钱。

东西巷各有一口井,各巷只有一个自来水龙头。东巷的水井在13号,巷子的左侧,从个脱了顶的老拱门进去,里面住了20来户人家。井身约半米高,两三米深,上面有个铁皮盖子,上了锁,日常有个周老伯专门管开锁。因年久日深,井口给打水的绳子磨出许多道寸许深的痕印来。井水清冽甘甜,俯身可见井底的鹅卵石,人们打水上来便双手捧着喝。直至“文革”时,井水仍可直接饮用。此外,平时人们还常拿来泡凉粉。夏日里学生放了学,贪图凉快的,便用桶打了水来冲凉。一桶水从头浇下脚来,周身异常舒服。到了“文革”后期,武斗过了,巷子里的人家开始安装水表,便用上了自来水。

由13号再往里面走是仁寿巷,之后往右转出来是正阳路。路边有解东路鸿庆隆糕点厂的一间仓库。旧时,临近中秋节,几条巷子(连江南巷和福棠巷)的人家,晚饭后都拿一把大剪子,在高大的黑色风火墙下,夹瓜子仁。那是给糕点厂做五仁月饼备的料。瓜子夹在一个方形铁饼干盒里面,满了就盖好交到糕点厂去。明亮的路灯下,男女老少边夹瓜子边聊天说笑,小孩子还多少可以挣点学费,人们其乐也融融。当年鸿庆隆糕点厂的五仁月饼,香软柔韧,全市有名。

还有个活儿,也有不少人家做,便是给桂林火柴厂糊火柴盒:各人在自己家中铺放一块大木板,把一摞摞纸片铺排在大木板上,煮好的面糊糊用小刷子刷在纸片上,滚一个圈便粘糊起来。再用大圆簸箕盛了糊好的火柴盒,放在通风处晾干。手脚快的娃儿妹子一天能糊上几百只,这可又是补贴家用的好法门。

桂林历史文化古城,素来注重“普九”教育。仅一个东西巷,东头有民办的江南小学、漓江船民子弟小学;西巷有民办白龙小学,场地因陋就简,巷子口就是学校的操场。转出来到大街上,又有公办的中华路小学和解东路小学。

百年东西巷,光阴弹指间。沧海桑田,感慨良多。吾人谨撷取旧闻趣事,一鳞半爪,怀古思昔,聊为小记尔。