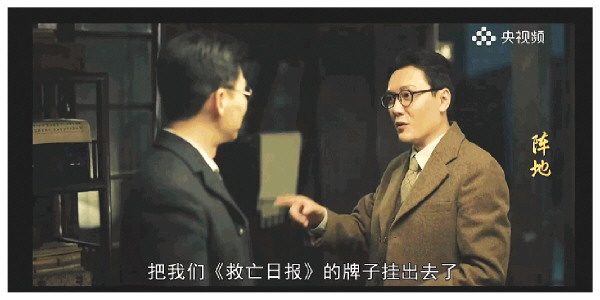

电视剧《阵地》截图。

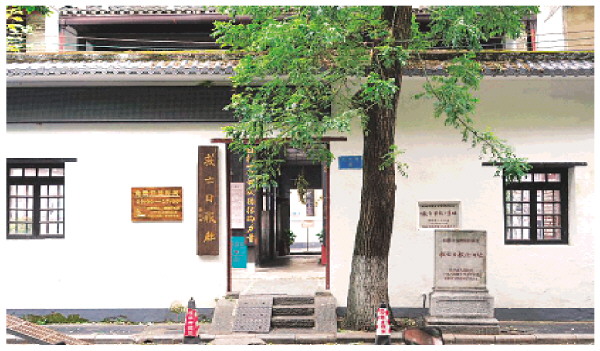

救亡日报社桂林旧址。

电视剧《阵地》中《救亡日报》在桂林复刊挂牌的场景。

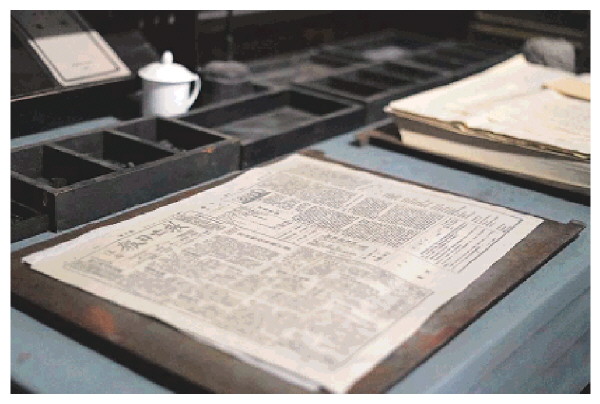

剧中的道具在拍摄结束后运到桂林旧址进行展出。

救亡日报社桂林旧址内部。

□本报记者周文琼 文/摄(截图)

电视剧《阵地》持续热播,在新的剧集中,郭沫若、夏衍等为《救亡日报》桂林复刊积极奔走,终于迎来挂牌。《救亡日报》在桂林的故事,也成为人们跟着剧集热议桂林抗战文化的焦点,救亡日报社在桂林的旧址也因此受到人们的关注,人们纷纷跟着剧集打卡红色旧址。

1939年—1941年,《救亡日报》的桂林记忆

《救亡日报》的故事,是一曲激昂的抗战文化壮歌。1937年在上海诞生的《救亡日报》,一开始就肩负着特殊的历史使命,它由郭沫若任社长,夏衍任总编辑。上海沦陷后,它辗转南迁,在桂林复刊。

《救亡日报》的复刊并不容易。

当时,周恩来、郭沫若向李宗仁、白崇禧做工作后,取得了《救亡日报》在桂林复刊的合法地位。但是《救亡日报》复刊面临着没有资金的困局。为筹集更多经费,夏衍奉命来到桂林与李克农商量后,决定赴香港筹款。他们通过八路军驻香港办事处主任廖承志,从海外爱国华侨捐赠的经费中拨出1500元港币。这笔来之不易的款项,犹如雪中送炭,确保了《救亡日报》得以在桂林按时复刊。

经过艰苦的筹备,1939年1月10日,《救亡日报》在桂林出版。报社建立了中共支部。报纸以统战面貌出现,实际上是八路军桂林办事处的机关报,是宣传中国共产党抗战方针和推动抗战文化运动的坚强舆论阵地。

据夏衍回忆,周恩来指示桂林《救亡日报》要“坚持抗战、团结、进步方针,办出独特风格来,办成一份左、中、右三方面的人都喜欢看的报纸”。为此,报社同仁倾注了全部心血。从广州来到桂林的时候,报社只有12个人,而在桂林办报两年后,有了发行所、印刷厂,到1941年2月被迫停刊时,太平路4号已经发展成为一个有近50人的据点。

当时报社经费十分困难,报社工作人员每月只拿一点生活津贴,没有稿费,每天伙食只是糙米饭和一点蔬菜,生活十分清苦。经过编辑同仁的共同努力,这张八开版面的报纸吸引了许多文化人投稿。报纸日发行量也由最初3000份扩大到一万余份。救亡图存的强音从这里传遍西南乃至全国,极大地鼓舞了军民的抗战士气。

“跟着剧集打卡红色旧址”热潮悄然兴起

在我市秀峰区太平路4号,一座两层砖木结构的楼房静静伫立,青灰瓦顶搭配暗红木窗,古朴的砖木肌理在周遭的现代建筑中越发显得沉静,这里便是救亡日报社在桂林的旧址。进入大门,是60平方米左右的内庭院和一栋坐东朝西的木结构两层楼建筑。有市民、游客正在静静参观。

“电视剧播出后形成市民来参观的小高潮,此前已经有了一波热潮。”八路军桂林办事处纪念馆救亡日报社旧址管理科科长樊巍介绍,电视剧《阵地》拍摄完成后,剧组使用的很多道具拉到了旧址,现在正放在各个编辑室展出,很多市民知悉后专门来看。《阵地》导演高希希先生2023年曾专门来到救亡日报社旧址,“当时他在这里拍了不少照片,现在观众在电视剧中看到的报社人员在救亡日报社前的合影,其实就是参考了现在旧址正大门的样子”。

樊巍介绍,1984年,救亡日报社旧址就被列为桂林市重点文物保护单位。2017年7月1日起正式对外开放。如今人们看到的旧址里的样子,是按照夏衍先生回忆录里记录的样子来修缮的。这里展出的物品基本是三级文物,多是当年从报社工作人员家里征集来的。自开放以来,救亡日报社旧址每年的参观人数大约为1.5万人次。“一直以来,我们都很重视对抗战文化的深入挖掘和研究。”樊巍表示,八路军桂林办事处纪念馆已经形成了关于桂林抗战文化的系列丛书,《救亡日报》的历史是其中重要的组成部分。旧址管理方也在持续搜集相关资料进行专项研究,不断丰富展陈内容和历史细节。

除了静态的展览,创新传播方式尤为重要。据介绍,救亡日报社旧址积极与桂林群众艺术馆等单位合作,开展“微党课”现场演绎、红色故事讲解、主题研学等活动,让历史变得可感、可触、可参与。“我们希望通过多种形式,让参观者,特别是年轻人,不仅能了解这段历史,更能感受到那个年代知识分子的家国情怀和责任担当。”樊巍说。

在来来往往的市民、游客中,一位禤女士在接受采访时说,太平路是桂林市中心的美食集中地,在这里可以吃到各类特色小吃,每当有外地朋友来桂林,总要带他们来。“看了《阵地》才知道,原来这栋老房子背后有那么厚重的历史文化,作为桂林人真自豪!今后再带朋友们来,一定要专门再到这里看看,让更多人了解桂林深厚的历史文化。”